内科学主要涵盖哪些内容?如何高效学习?

内科学

内科学是医学领域中一门极为重要的学科,它主要聚焦于人体内部各个器官、系统的疾病诊断、治疗以及预防。对于想要学习内科学的人来说,下面从学习资料、学习方法、实践操作几个方面详细介绍。

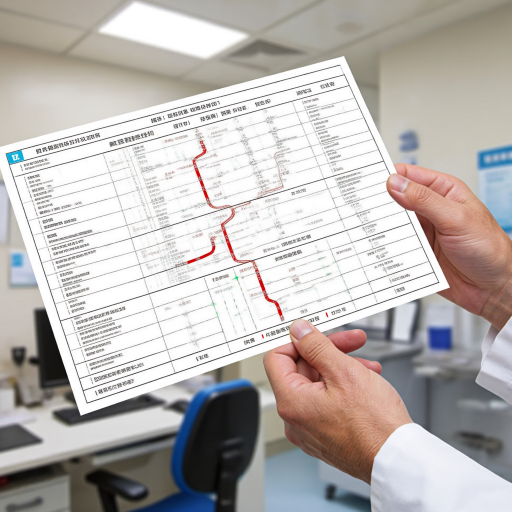

学习资料方面,教材是基础。像《内科学》人卫版教材,这是医学专业学生广泛使用的经典教材,内容全面且权威,涵盖了内科学各个细分领域的知识,从心血管系统到呼吸系统,再到消化系统等等,都有详细的讲解。除了教材,还可以参考一些专业的医学期刊,比如《中华内科杂志》,上面会发表最新的内科学研究进展、临床案例分析等内容,能帮助学习者及时了解行业动态。另外,在线医学教育资源也很丰富,像一些医学教育网站上有内科学的视频课程,这些课程通常由经验丰富的专家授课,讲解生动形象,有助于理解复杂的知识点。

学习方法上,要制定合理的学习计划。内科学知识繁多,不能盲目地学习。可以按照系统来划分学习内容,比如先集中学习心血管系统,把相关的生理、病理、诊断、治疗等知识都掌握后,再学习呼吸系统。在学习过程中,要注重理解,不能死记硬背。比如对于一些疾病的发病机制,要明白其背后的生理和病理过程,这样在记忆诊断和治疗原则时就会更轻松。同时,要多做笔记,把重点、难点以及自己不理解的地方记录下来,方便后续复习和请教老师。还可以参加学习小组,和同学们一起讨论问题,分享学习心得,这样能拓宽自己的思维,加深对知识的理解。

实践操作对于学习内科学也至关重要。内科学不仅仅是理论知识,更强调临床实践能力。在学习过程中,要争取到医院进行实习。在实习期间,要认真跟随带教老师查房,观察老师如何询问病史、进行体格检查、分析检查结果并做出诊断。自己也要积极参与,多动手进行一些基本的体格检查操作,比如测量血压、听诊心肺等。还可以参与病例讨论,通过分析实际病例,锻炼自己的临床思维能力。另外,要学会与患者沟通,了解他们的症状和感受,这对于准确诊断疾病非常重要。

总之,学习内科学需要付出大量的时间和精力,但只要掌握正确的学习方法,充分利用各种学习资料,积极参与实践操作,就一定能够学好这门学科,为今后的医学事业打下坚实的基础。

内科学主要研究哪些疾病?

内科学是临床医学的核心学科,主要研究人体各系统内部器官的常见病、多发病及疑难病的诊断、治疗和预防。它覆盖范围广,涉及人体从呼吸到循环、消化、泌尿、血液、内分泌等多个系统的疾病。以下从主要系统展开,帮助你更清晰地了解内科学的研究范畴。

呼吸系统疾病是内科学研究的重点之一,包括慢性阻塞性肺疾病(COPD)、哮喘、肺炎、肺结核、肺癌等。这类疾病常表现为咳嗽、咳痰、呼吸困难,严重时可危及生命。医生会通过肺功能检查、胸部CT等手段明确病因,并采用药物治疗、氧疗或手术等方式进行干预。例如,哮喘患者需长期使用吸入性糖皮质激素控制症状,而肺癌患者则可能接受化疗、靶向治疗或手术切除。

心血管系统疾病同样属于内科学的核心领域,涵盖冠心病、高血压、心力衰竭、心律失常、心肌病等。这些疾病多与动脉硬化、血管狭窄或心脏结构异常有关,常见症状包括胸痛、心悸、水肿。诊断依赖心电图、心脏超声、冠状动脉造影等技术,治疗则涉及药物(如降压药、抗凝药)、介入手术(如支架植入)或心脏起搏器安装。例如,高血压患者需定期监测血压,通过生活方式调整和药物控制预防并发症。

消化系统疾病的研究范围包括胃炎、胃溃疡、肝炎、肝硬化、胰腺炎、炎症性肠病等。患者常出现腹痛、腹胀、腹泻、黄疸等症状。医生会通过胃镜、肠镜、腹部B超等检查明确病变部位,治疗方式涵盖药物(如抑酸药、抗生素)、内镜下治疗(如息肉切除)或手术。例如,慢性胃炎患者需避免刺激性食物,同时服用胃黏膜保护剂;肝硬化患者则需限制蛋白质摄入,预防肝性脑病。

泌尿系统疾病主要涉及肾炎、肾病综合征、尿路感染、肾结石、慢性肾衰竭等。这类疾病多表现为水肿、血尿、蛋白尿、排尿困难。诊断依赖尿常规、肾功能检查、肾脏B超或肾穿刺活检,治疗包括药物(如利尿剂、降压药)、透析或肾移植。例如,慢性肾衰竭患者需严格控制饮食(低盐、低蛋白),定期进行血液透析以维持生命。

血液系统疾病的研究对象包括贫血、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、血小板减少症等。患者常出现乏力、头晕、出血、发热等症状。医生会通过血常规、骨髓穿刺、流式细胞术等检查明确病因,治疗方式涵盖药物(如化疗药、免疫抑制剂)、输血或造血干细胞移植。例如,缺铁性贫血患者需补充铁剂并调整饮食;白血病患者则可能接受化疗联合靶向治疗以提高生存率。

内分泌与代谢系统疾病也是内科学的重要分支,涵盖糖尿病、甲状腺疾病(如甲亢、甲减)、肥胖症、高脂血症、骨质疏松等。这类疾病多与激素分泌紊乱或代谢异常有关,常见症状包括多饮多尿、体重变化、心悸、骨痛。诊断依赖血糖、甲状腺功能、骨密度等检测,治疗包括药物(如胰岛素、降糖药)、生活方式干预(如饮食控制、运动)或手术。例如,糖尿病患者需定期监测血糖,通过饮食、运动和药物综合管理;甲亢患者则需服用抗甲状腺药物或接受放射性碘治疗。

风湿免疫系统疾病的研究范围包括类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、强直性脊柱炎、干燥综合征等。这类疾病多与自身免疫异常有关,患者常出现关节疼痛、皮疹、发热、口干眼干等症状。诊断依赖自身抗体检测(如抗核抗体、类风湿因子)、影像学检查(如X线、MRI),治疗包括药物(如非甾体抗炎药、免疫抑制剂)、生物制剂或血浆置换。例如,类风湿关节炎患者需长期服用药物控制炎症,预防关节畸形;系统性红斑狼疮患者则需避免日晒,定期复查以调整治疗方案。

神经内科疾病同样属于内科学的研究范畴,涵盖脑梗死、脑出血、癫痫、帕金森病、痴呆、周围神经病等。患者常出现头痛、头晕、肢体无力、言语障碍、记忆力减退等症状。诊断依赖头颅CT、MRI、脑电图等检查,治疗包括药物(如抗血小板药、抗癫痫药)、康复训练或手术。例如,脑梗死患者需在发病后4.5小时内接受溶栓治疗以减少脑损伤;帕金森病患者则需长期服用多巴胺类药物改善运动症状。

感染性疾病的研究对象包括病毒性肝炎(如乙肝、丙肝)、艾滋病、结核病、败血症、寄生虫病等。这类疾病多由细菌、病毒、真菌或寄生虫引起,患者常出现发热、乏力、咳嗽、腹泻等症状。诊断依赖病原学检测(如病毒核酸、细菌培养)、影像学检查,治疗包括抗病毒药物、抗生素、抗寄生虫药或支持治疗。例如,乙肝患者需定期检测病毒载量,通过抗病毒药物控制病情;艾滋病患者则需接受高效抗逆转录病毒治疗(HAART)以延长生命。

肿瘤内科疾病的研究范围涵盖肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌等实体瘤,以及白血病、淋巴瘤等血液系统肿瘤。医生会通过影像学检查(如CT、PET-CT)、病理活检明确肿瘤类型和分期,治疗方式包括化疗、靶向治疗、免疫治疗、内分泌治疗或姑息治疗。例如,乳腺癌患者需根据激素受体和HER2状态选择治疗方案;晚期肿瘤患者则需接受止痛、营养支持等姑息治疗以改善生活质量。

老年病的研究对象主要是60岁以上人群的常见疾病,如高血压、糖尿病、冠心病、骨质疏松、认知障碍等。这类疾病多与年龄增长、器官功能衰退有关,患者常合并多种慢性病。治疗需综合考虑药物相互作用、肝肾功能等因素,采用个体化方案。例如,老年高血压患者需选择降压作用平稳、副作用少的药物;老年糖尿病患者则需调整降糖目标,预防低血糖。

危重症医学的研究范围包括脓毒症、多器官功能障碍综合征(MODS)、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、心源性休克等。这类疾病起病急、进展快,需在重症监护室(ICU)进行生命支持治疗,如机械通气、血液净化、体外膜肺氧合(ECMO)等。医生需密切监测患者生命体征,及时调整治疗方案以挽救生命。例如,脓毒症患者需在发病后1小时内启动抗感染治疗和液体复苏;ARDS患者则需采用小潮气量通气策略以减少肺损伤。

内科学的研究范畴广泛,几乎涵盖人体所有系统的疾病。它不仅关注疾病的诊断和治疗,还强调预防、康复和长期管理。无论是常见病还是疑难病,内科学都致力于通过科学的方法改善患者预后,提高生活质量。如果你或身边的人有相关健康问题,建议及时就医,由专业医生制定个体化诊疗方案。

内科学的学习方法有哪些?

学习内科学需要系统性的方法,结合理论理解、实践应用和长期积累。以下是为初学者设计的详细学习路径,帮助你高效掌握这门学科。

第一步:构建知识框架

内科学内容庞大,建议先按系统分类学习,比如呼吸系统、心血管系统、消化系统等。每个系统包含解剖、生理、病理、诊断和治疗,形成“结构-功能-异常-修复”的逻辑链。例如学习肺炎时,先了解肺部解剖结构,再掌握气体交换的生理机制,接着分析感染如何破坏这一过程,最后学习抗生素选择和氧疗方案。使用思维导图工具(如XMind)将知识点可视化,每学完一个章节就补充细节,比如添加常见症状、检查指标和鉴别诊断要点。

第二步:深度理解病理机制

不要死记硬背疾病名称,而是追问“为什么”。比如高血压分为原发性和继发性,原发性占90%以上,其机制涉及肾素-血管紧张素系统激活、交感神经兴奋、胰岛素抵抗等;继发性则需排查肾动脉狭窄、嗜铬细胞瘤等具体病因。通过动画或3D模型(如Complete Anatomy软件)观察血管变化,理解收缩压/舒张压升高的生理基础。遇到复杂机制时,用生活场景类比:把血管比作水管,血压升高可能是水管变窄(动脉硬化)或水压调节阀失灵(肾素系统异常)。

第三步:临床思维训练

内科学的核心是诊断与治疗决策。从病例分析入手,比如患者主诉“胸痛3小时”,需按步骤排查:首先确认疼痛性质(压榨性?刺痛?)、部位(心前区?放射至左臂?)、伴随症状(出汗?恶心?);接着选择检查(心电图看ST段变化、心肌酶谱查肌钙蛋白);最后制定方案(急性心梗需溶栓或介入治疗)。推荐使用《临床病例解析》类书籍,每天分析1-2个案例,记录自己的诊断思路与标准答案的差异,重点学习鉴别诊断的切入点。

第四步:实践与反馈

理论需通过实践巩固。在医院实习时,主动参与查房和病例讨论。例如跟随主治医师问诊,注意观察如何询问病史(从主诉到现病史再到既往史的逻辑顺序)、如何进行体格检查(心脏听诊的顺序和异常心音的特征)。操作技能方面,练习测量血压的正确姿势(手臂与心脏同高、袖带松紧度)、心电图导联的连接位置。每次实践后写反思日记,记录“今天学到了什么新检查方法”“哪个诊断步骤容易遗漏”,定期向带教老师反馈困惑。

第五步:利用优质资源

推荐经典教材《内科学》(人卫版第9版),其优势在于内容权威、图表清晰,但初学者可能觉得文字密集。可搭配《Harrison's Principles of Internal Medicine》英文原版(或中文翻译版)拓展视野,这本书更注重病理生理的深入解释。在线资源方面,AMBOSS医学平台提供按系统分类的知识点,每个疾病配有临床案例和自测题;Osmosis医学动画用动态图像解释复杂机制,如慢性肾衰时肾小球滤过率的变化过程。

第六步:定期复习与总结

内科学知识点易遗忘,需制定复习计划。例如每周日用1小时回顾本周内容,将易混淆疾病(如溃疡性结肠炎与克罗恩病)列成对比表,标注病理部位(前者限于黏膜层,后者可穿透全层)、内镜表现(前者连续性病变,后者节段性鹅卵石样改变)等关键差异。每月做一次模拟考试,使用医考帮APP的章节测试功能,分析错题原因(是机制理解错误还是记忆不牢),针对性强化薄弱环节。

第七步:培养终身学习习惯

医学知识更新快,需保持学习敏感度。关注《新英格兰医学杂志》(NEJM)的Case Records of the Massachusetts General Hospital栏目,每周阅读一个疑难病例的诊疗过程;订阅“丁香园”公众号,获取最新指南解读(如2023年高血压管理指南中目标血压的调整)。参加线上学术会议(如中华医学会内科学分会年会),观看专家对热点问题(如免疫检查点抑制剂相关肺炎)的讨论,记录不同观点的依据。

学习内科学没有捷径,但通过系统规划、主动实践和持续反思,可以逐步建立临床思维,将书本知识转化为解决实际问题的能力。保持耐心,每掌握一个疾病就多一份自信,未来的你一定会感谢现在努力的自己。

内科学经典教材有哪些?

对于想要深入学习内科学知识的医学生或从业者来说,选择经典教材是提升专业水平的关键一步。以下是几本被广泛认可且具有权威性的内科学经典教材,它们不仅内容全面,而且讲解深入,非常适合系统学习和备考使用。

首先不得不提的是《内科学》第九版,这是国内医学教育领域公认的权威教材,由人民卫生出版社出版。它涵盖了内科学的各个分支领域,从基础理论到临床实践,内容详实且条理清晰。书中对疾病的描述准确,诊断标准和治疗方案都紧跟国际前沿,是医学专业学生必备的参考书之一。对于准备执业医师考试或考研的同学来说,这本书更是复习的“宝典”,因为很多考试题目都直接来源于此。

另一本值得推荐的是《Harrison's Principles of Internal Medicine》(哈里森内科学原理),这是国际医学界公认的“内科学圣经”。原版由美国McGraw-Hill Education出版,中文版也有引进。它的特点是内容极为丰富,不仅包含疾病的病理生理机制,还详细介绍了诊断方法和最新治疗进展。书中配有大量图表和案例分析,帮助读者更好地理解抽象概念。虽然阅读难度较高,但一旦掌握,将对临床思维的培养产生深远影响。

如果希望选择一本更注重临床实践的教材,可以看看《Cecil Textbook of Medicine》(塞西尔内科学)。这本书同样来自美国,以实用性强著称。它特别强调疾病的临床表现和鉴别诊断,适合已经有一定理论基础的学习者进一步深化临床技能。书中对罕见病和复杂病例的讨论也非常深入,是拓展知识面的好帮手。

对于中文学习者来说,《实用内科学》也是一本不可多得的经典。它由国内多位知名专家联合编写,语言通俗易懂,结构紧凑。书中不仅涵盖了常见病的诊疗规范,还加入了中医中药的相关内容,体现了中西医结合的特色。无论是住院医师规范化培训,还是日常临床工作,这本书都能提供有力的支持。

最后,如果对专科方向感兴趣,还可以参考《Goldman-Cecil Medicine》(高德曼-塞西尔内科学)或《Braunwald's Heart Disease》(布劳恩瓦尔德心脏病学)等专科教材。这些书籍针对特定领域进行了更深入的探讨,适合希望在某一方向深耕的学习者。

选择教材时,建议根据自己的学习阶段和需求进行搭配。初学者可以从第九版《内科学》或《实用内科学》入手,建立系统的知识框架;进阶学习者则可以结合《哈里森内科学原理》或《塞西尔内科学》提升临床思维能力。无论选择哪一本,坚持阅读和思考都是掌握内科学的关键。希望这些推荐能帮助你找到适合自己的学习资源,在医学道路上不断进步!

内科学与外科学的区别?

内科学与外科学是医学领域中两个非常重要的分支,它们在治疗对象、治疗手段、疾病类型和研究重点等方面都存在着明显的区别。

从治疗对象和治疗手段上来看,内科学主要关注的是人体内部各个系统、器官的疾病,这些疾病通常不需要通过手术来治疗,而是依靠药物、饮食调整、生活方式改变等非手术的方法。比如,高血压、糖尿病、心脏病等都属于内科疾病的范畴,内科医生会通过开具处方药、建议改变饮食习惯、增加运动等方式来帮助患者控制病情。而外科学则主要处理需要手术干预的疾病或损伤,比如骨折、肿瘤切除、器官移植等。外科医生会运用手术技巧,直接对人体进行操作,以修复损伤、切除病变组织或改善生理功能。

从疾病类型和研究重点上分析,内科学涉及的疾病类型更为广泛,几乎涵盖了人体所有内部系统的疾病。内科医生需要掌握大量的医学知识,包括病理学、生理学、药理学等,以便准确诊断疾病并制定合适的治疗方案。同时,内科学也注重疾病的预防和早期发现,通过定期体检和筛查,帮助患者尽早发现并治疗潜在的健康问题。外科学则更侧重于手术技巧和术后管理,外科医生需要具备精湛的手术操作能力,以及处理手术并发症和术后恢复的丰富经验。他们还需要关注手术对患者的长期影响,以及如何通过手术改善患者的生活质量。

在实际应用中,内科学与外科学并不是完全独立的。很多疾病在治疗过程中需要内科和外科医生的共同参与。比如,一个心脏病患者可能首先需要内科医生的药物治疗和生活方式的调整,如果病情严重到需要手术干预,那么外科医生就会介入进行手术。术后,患者可能还需要内科医生的继续治疗和随访,以确保病情的稳定和康复。

总的来说,内科学与外科学在医学领域中各有侧重,但又相互关联。它们共同构成了现代医学的完整体系,为人类的健康事业做出了巨大的贡献。无论是选择成为内科医生还是外科医生,都需要具备扎实的医学知识、丰富的临床经验和不断学习的精神,以便更好地为患者服务。