血液学主要研究什么内容?

血液学

血液学是一门非常关键且复杂的医学学科,它主要研究血液和造血器官的相关知识。对于刚接触血液学的小白来说,下面会详细介绍一些基础内容,帮助你更好地入门。

首先,血液学的研究范围很广,它涵盖了血液的组成、各种血细胞的功能和形态、血液凝固机制、血液病的诊断和治疗等方面。血液由血浆和血细胞组成,血浆中含有水、蛋白质、电解质等多种物质,而血细胞则包括红细胞、白细胞和血小板。红细胞主要负责运输氧气和二氧化碳,白细胞是身体的免疫卫士,能抵御外来病原体的入侵,血小板则在止血和凝血过程中发挥重要作用。

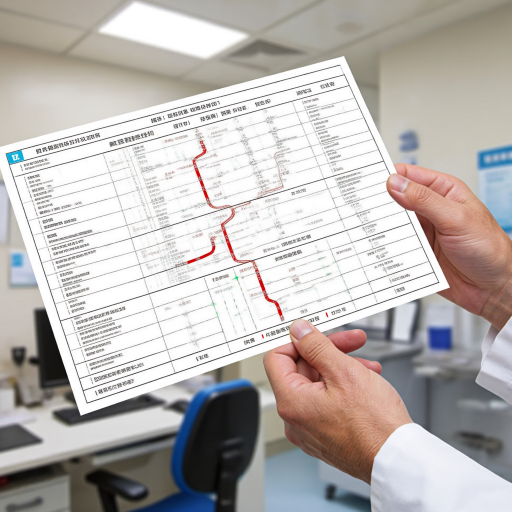

在诊断方面,血液学常用的检查方法有血常规检查,它可以检测血液中各种血细胞的数量和形态,帮助医生判断是否存在感染、贫血等问题。比如,如果红细胞数量减少,可能提示贫血;白细胞数量异常增多,可能意味着身体有炎症或者某些血液系统疾病。骨髓穿刺检查也是血液学重要的诊断手段,通过抽取骨髓液,可以观察骨髓中血细胞的生成情况,对于诊断白血病、再生障碍性贫血等疾病具有重要意义。

在治疗上,血液学涉及的疾病治疗方法多样。对于贫血患者,可能需要根据病因补充铁剂、维生素 B12 等营养物质,或者进行输血治疗。如果是白血病等血液肿瘤,治疗方法包括化疗、放疗、造血干细胞移植等。化疗是利用化学药物杀死癌细胞,但同时也会对正常细胞造成一定损伤,所以患者可能会出现恶心、呕吐、脱发等副作用。放疗则是通过高能射线照射肿瘤部位,抑制癌细胞的生长。造血干细胞移植是将健康的造血干细胞输入患者体内,重建其正常的造血和免疫功能,为一些重症血液病患者带来了希望。

对于想要深入学习血液学的人来说,需要掌握扎实的医学基础知识,比如解剖学、生理学、生物化学等,这些知识是理解血液学原理的基石。同时,要多阅读专业的医学文献和书籍,关注血液学领域的最新研究进展,因为医学知识在不断更新和发展。还可以参加相关的学术会议和培训课程,与同行交流经验,拓宽自己的视野。

在实际工作中,血液学工作者需要具备严谨的科学态度和细致的观察力。因为血液疾病的诊断和治疗往往需要精确的数据和细致的分析,一个小小的疏忽都可能导致误诊或漏诊。而且,面对患有严重血液疾病的患者,还需要有良好的沟通能力和人文关怀精神,给予患者心理上的支持和鼓励。

总之,血液学是一门充满挑战但又非常有意义的学科,它对于保障人类的健康起着至关重要的作用。希望以上这些内容能帮助你对血液学有一个初步的认识,如果你对这个领域感兴趣,不妨深入学习,为攻克血液疾病贡献自己的力量。

血液学主要研究什么?

血液学是一门专注于研究血液及其相关成分、功能以及疾病的医学分支学科,它的研究范围非常广泛,既包括血液本身的生理特性,也涵盖血液异常引发的病理问题。简单来说,血液学主要研究以下四个核心方向,每个方向都关系到人体健康的关键环节。

第一个方向是血液的组成与功能。血液由血浆和血细胞组成,其中血细胞又包括红细胞、白细胞和血小板。血液学通过显微镜观察、细胞计数、生化分析等手段,研究这些成分的数量、形态和功能。例如,红细胞负责运输氧气,白细胞参与免疫防御,血小板则在止血和伤口修复中起关键作用。研究这些成分的正常范围,能帮助医生判断人体是否处于健康状态。

第二个方向是血液疾病的诊断与治疗。血液学涉及多种疾病的诊断,比如贫血(红细胞数量或功能不足)、白血病(白细胞异常增生)、血友病(凝血因子缺乏)和血小板减少症等。医生通过血常规检查、骨髓穿刺、基因检测等技术,分析血液成分的异常变化,进而确定病因。治疗手段包括药物治疗、输血、骨髓移植等,血液学研究不断推动新疗法的发展,提高患者的生存率和生活质量。

第三个方向是造血系统的调控机制。造血系统是人体生成血细胞的工厂,主要位于骨髓。血液学研究造血干细胞如何分化为各种血细胞,以及激素、细胞因子等如何调控这一过程。例如,促红细胞生成素能刺激红细胞生成,而白细胞生成则受多种免疫信号的影响。理解这些机制有助于开发治疗血液疾病的新方法,比如通过调节造血环境来改善贫血或抑制白血病细胞生长。

第四个方向是血液与全身疾病的关联。血液是全身循环的载体,许多疾病都会通过血液表现出来。例如,感染会导致白细胞增多,肝病可能影响凝血功能,癌症可能通过血液转移。血液学不仅研究血液本身的疾病,还关注血液指标如何反映其他器官的健康状况。通过血液检查,医生能早期发现糖尿病、高血脂、肾功能不全等问题,为全身性疾病的诊断提供重要线索。

血液学的研究成果直接应用于临床实践,从常规体检的血常规到复杂血液病的治疗,都离不开这一领域的知识。随着基因编辑、干细胞技术等前沿科学的发展,血液学正在不断拓展边界,为人类健康带来更多希望。无论是想了解自己的血液指标,还是关注血液疾病的最新治疗,血液学都能提供科学、系统的解答。

血液学包含哪些分支学科?

血液学是一门专注于研究血液及其相关疾病的医学学科,它涵盖多个分支领域,每个分支都从不同角度探索血液系统的功能与病理变化。以下是血液学的主要分支学科及其具体研究方向,帮助您全面了解这一领域的细分方向。

1. 临床血液学

临床血液学是血液学中最核心的分支,主要关注血液疾病的诊断、治疗和预防。它涉及贫血、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤等疾病的临床管理。医生通过血常规、骨髓穿刺等检查手段分析血液异常,并制定化疗、靶向治疗或造血干细胞移植等方案。例如,急性淋巴细胞白血病的化疗方案需根据患者年龄、基因突变类型调整,临床血液学家需精准判断治疗时机与药物选择。

2. 实验血液学

实验血液学侧重于血液系统的基础研究,通过实验室技术探索血液细胞的生成、功能及病变机制。研究内容包括造血干细胞分化、红细胞生成素调控、血小板活化等。例如,科学家通过基因编辑技术(如CRISPR)修改造血干细胞基因,治疗镰状细胞贫血;或利用流式细胞术分析白血病细胞表面标记,辅助诊断与分型。

3. 输血医学

输血医学聚焦于血液制品的安全使用与输血反应管理。它涵盖血型鉴定、交叉配血试验、输血不良反应监测等。例如,ABO血型系统与Rh血型系统的匹配是输血前必须检查的项目;输血后若出现发热、过敏或溶血反应,输血医学专家需迅速判断原因并采取措施,如停止输血、给予抗组胺药或糖皮质激素。

4. 血液病理学

血液病理学通过显微镜观察血液、骨髓及淋巴结组织,诊断血液系统疾病。它结合形态学、免疫组化及分子检测技术,区分良恶性病变。例如,骨髓涂片中若发现原始细胞比例超过20%,结合流式细胞术检测的异常免疫表型,可确诊急性髓系白血病;淋巴结活检中若发现Reed-Sternberg细胞,则提示霍奇金淋巴瘤。

5. 凝血与血栓疾病学

凝血与血栓疾病学研究血液凝固机制异常及血栓形成原因。它涉及血友病、深静脉血栓、肺栓塞等疾病的诊疗。例如,血友病A患者因缺乏凝血因子VIII而反复出血,需定期补充因子VIII浓缩剂;深静脉血栓患者需接受抗凝治疗(如华法林、利伐沙班),并监测国际标准化比值(INR)以调整剂量。

6. 血液肿瘤学

血液肿瘤学专注于血液系统恶性肿瘤的诊治,包括白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等。它结合化疗、放疗、免疫治疗及靶向药物,制定个体化方案。例如,慢性髓性白血病患者可通过酪氨酸激酶抑制剂(如伊马替尼)控制病情;弥漫大B细胞淋巴瘤患者若符合条件,可接受CAR-T细胞治疗,利用自身T细胞攻击肿瘤细胞。

7. 儿科血液学

儿科血液学针对儿童血液疾病,如地中海贫血、再生障碍性贫血、儿童白血病等。儿童血液系统发育未成熟,疾病表现与成人不同,治疗需考虑生长需求。例如,地中海贫血患儿需定期输血并使用铁螯合剂(如去铁胺)预防铁过载;儿童急性淋巴细胞白血病通过化疗可达到80%以上的治愈率,但需严格监测药物副作用(如肝毒性、神经毒性)。

8. 老年血液学

老年血液学关注老年人群血液疾病特点,如老年急性髓系白血病、骨髓增生异常综合征等。老年人常合并多种慢性病,耐受性差,治疗需平衡疗效与安全性。例如,老年白血病患者可能无法耐受强化疗,可选择低强度方案(如去甲基化药物)或支持治疗;骨髓增生异常综合征患者若为低危型,可观察等待或使用促造血药物。

9. 血液免疫学

血液免疫学研究血液系统与免疫系统的相互作用,涉及免疫性血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血等疾病。它通过检测自身抗体(如抗血小板抗体、抗红细胞抗体)明确病因。例如,免疫性血小板减少症患者血小板计数低于10×10⁹/L时,需使用糖皮质激素或静脉注射免疫球蛋白(IVIG)快速提升血小板;自身免疫性溶血性贫血患者若冷反应性抗体阳性,需注意保暖以避免溶血加重。

10. 血液遗传学

血液遗传学探索血液疾病的遗传基础,如遗传性球形细胞增多症、家族性血小板减少症等。它通过基因检测(如全外显子测序)发现致病突变,为遗传咨询提供依据。例如,遗传性球形细胞增多症患者因红细胞膜蛋白缺陷导致溶血,需避免剧烈运动;家族性血小板减少症患者若携带特定基因突变,子女患病风险高,需提前筛查。

血液学的分支学科相互渗透,共同推动血液疾病的精准诊疗。从基础研究到临床应用,从儿童到老年,从常见病到罕见病,每个分支都为维护血液健康提供关键支持。若您对某一分支感兴趣,可进一步了解其最新研究进展或诊疗指南。

血液学检查项目有哪些?

血液学检查是医学中非常重要的一类检查,它能帮助医生了解我们身体的健康状况,特别是血液系统的功能。下面,我就来详细说说血液学检查中常见的项目有哪些,尽量用简单易懂的语言来解释。

首先,最基础也是最常见的就是血常规检查了。血常规里包括了红细胞计数、血红蛋白浓度、白细胞计数以及分类,还有血小板计数这些项目。红细胞和血红蛋白主要是看我们有没有贫血,白细胞和它的分类能告诉我们身体里有没有感染或者炎症,血小板则是和我们的凝血功能有关。

然后,是血型鉴定。这个大家可能都比较熟悉,就是看看你是A型、B型、AB型还是O型血,有时候还会测测你是Rh阳性还是阴性。知道自己的血型很重要,万一需要输血的时候就能快速匹配上。

接下来,说说凝血功能检查。这个检查主要是看看我们的血液能不能正常凝固,包括凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原含量这些指标。如果凝血功能不好,可能就容易出血不止或者形成血栓。

还有,血液生化检查也是血液学检查中很重要的一部分。虽然它不完全属于血液学,但经常和血液学检查一起做。血液生化检查能测出我们血液里的各种化学物质,比如血糖、血脂、肝肾功能指标等,这些都能反映我们身体的代谢情况和各个器官的功能。

另外,还有一些特殊的血液学检查,比如骨髓穿刺检查。这个检查主要是看看我们的骨髓造血功能怎么样,有没有异常的细胞或者病变。虽然这个检查听起来有点可怕,但其实在麻醉下进行,痛苦并不大,而且对诊断一些血液病非常重要。

最后,还有一些针对特定疾病的血液学检查,比如血常规加上C反应蛋白可以更好地判断感染情况,血沉检查可以辅助诊断一些风湿性疾病或者感染,还有各种自身抗体检测可以帮助诊断自身免疫性疾病等。

总的来说,血液学检查项目很多,每个项目都有它特定的意义和作用。医生会根据我们的症状和需要,选择合适的检查项目来帮助我们诊断疾病和评估健康状况。所以,当我们需要做血液学检查的时候,不用太担心,按照医生的要求去做就好了。

血液学疾病有哪些类型?

血液学疾病是涉及血液和造血系统的疾病,种类多样,涵盖红细胞、白细胞、血小板异常以及凝血功能问题等多个方面。以下从不同角度分类介绍常见类型,帮助您全面了解。

一、红细胞相关疾病

红细胞负责运输氧气,其数量或功能异常会导致贫血或红细胞增多症。

1. 缺铁性贫血:最常见类型,因铁摄入不足或丢失过多导致红细胞生成减少,症状包括乏力、面色苍白。

2. 巨幼细胞性贫血:缺乏维生素B12或叶酸引起,红细胞体积大且数量少,可能伴神经系统症状。

3. 再生障碍性贫血:骨髓造血功能衰竭,全血细胞减少,严重者需输血或骨髓移植。

4. 溶血性贫血:红细胞过早破坏,可能由遗传(如地中海贫血)或后天因素(如自身免疫病)引起。

5. 真性红细胞增多症:红细胞过度增殖,血液黏稠度增加,易引发血栓或出血。

二、白细胞相关疾病

白细胞是免疫系统核心,其异常会导致感染风险增加或免疫失控。

1. 白血病:骨髓产生异常白细胞,分为急性和慢性,常见症状包括发热、出血、淋巴结肿大。

2. 淋巴瘤:淋巴细胞癌变,分为霍奇金和非霍奇金型,可能伴无痛性淋巴结肿大。

3. 多发性骨髓瘤:浆细胞恶性增殖,破坏骨骼并影响肾功能,常见骨痛、贫血。

4. 骨髓增生异常综合征:骨髓细胞发育异常,可能导致全血细胞减少,部分患者会发展为白血病。

5. 中性粒细胞减少症:中性粒细胞数量过低,易反复感染,可能由药物、感染或自身免疫病引起。

三、血小板与凝血相关疾病

血小板和凝血因子异常会导致出血或血栓形成。

1. 特发性血小板减少性紫癜(ITP):免疫系统破坏血小板,皮肤黏膜易出血,儿童多见。

2. 血友病:遗传性凝血因子缺乏(如VIII因子缺乏为血友病A),关节或肌肉出血常见。

3. 血管性血友病:vWF因子缺乏,影响血小板黏附,轻微外伤后易出血。

4. 血栓性血小板减少性紫癜(TTP):微血管内形成血栓,导致血小板减少和器官损伤,需紧急治疗。

5. 弥散性血管内凝血(DIC):严重感染或创伤后凝血系统过度激活,同时出现出血和血栓。

四、其他血液疾病

1. 骨髓纤维化:骨髓被纤维组织替代,导致贫血、脾肿大,可能发展为白血病。

2. 血色病:铁代谢异常导致铁在器官沉积,引发肝硬化、糖尿病等。

3. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH):红细胞膜缺陷,夜间睡眠时易溶血,伴血栓风险。

诊断与治疗建议

血液学疾病需通过血常规、骨髓穿刺、基因检测等确诊。治疗方式包括药物(如化疗、靶向药)、输血、骨髓移植等。日常需注意避免感染、控制饮食(如缺铁性贫血需补铁),并定期复查。若出现持续发热、出血不止或淋巴结肿大,应及时就医。

了解这些类型有助于早期识别症状,但具体诊断需依赖专业医生。保持健康生活方式,如均衡饮食、适度运动,可降低部分血液病风险。

血液学发展历史是怎样的?

血液学作为医学领域的重要分支,其发展历史贯穿了人类对疾病认知和医疗技术进步的漫长过程。从早期对血液的模糊观察到现代精准医学的应用,这一学科经历了多个关键阶段,每个阶段都为后续研究奠定了基础。

古代至中世纪:血液的神秘与初步认知

在古代文明中,血液常被赋予神秘色彩。古埃及人通过木乃伊制作过程观察到血液凝固现象,认为血液与生命能量紧密相关。古希腊医学家希波克拉底提出“体液学说”,将血液列为四种基本体液之一,认为疾病源于体液失衡。这一理论虽不科学,但首次将血液与健康状态联系起来。中世纪时期,受宗教和解剖限制,血液研究进展缓慢,但阿拉伯学者如阿维森纳在《医典》中记录了贫血症状,为后续研究提供线索。

文艺复兴至19世纪:解剖学突破与实验医学兴起

文艺复兴时期,解剖学研究蓬勃发展。威廉·哈维通过动物实验证实血液循环理论,推翻“血液静滞说”,奠定现代生理学基础。17世纪,显微镜发明使红细胞形态被首次描述,列文虎克观察到血液中的“微小动物”(实际为血细胞),开启细胞学研究。19世纪,随着病理学发展,医生开始区分不同类型贫血,如缺铁性贫血与恶性贫血。1865年,法国医生比沙首次提出“血液病”概念,将白血病描述为“白细胞过度增生”,为血液学独立成科创造条件。

20世纪初至中期:技术革命与学科分化

20世纪初,血型发现(1901年兰德斯坦纳提出ABO血型)和输血技术突破使血液学从理论走向临床。第一次世界大战期间,输血技术拯救无数伤员,推动血液保存与交叉配血研究。1940年代,骨髓穿刺术普及,医生能直接观察造血组织,确诊白血病等血液肿瘤。同期,化疗药物如氮芥被用于治疗白血病,开启肿瘤治疗新纪元。1950年代,费城染色体发现(1960年)证实慢性粒细胞白血病与基因异常相关,标志血液学进入分子生物学时代。

现代血液学:精准医疗与基因技术

20世纪末至今,血液学发展呈现三大趋势:

1. 基因诊断普及:通过PCR、测序技术,医生能精准识别血友病、地中海贫血等遗传病基因突变,实现产前筛查与个性化治疗。

2. 靶向治疗突破:伊马替尼(格列卫)等靶向药针对BCR-ABL融合基因,使慢性粒细胞白血病患者10年生存率从20%升至90%。

3. 细胞治疗革新:CAR-T细胞疗法通过改造患者T细胞攻击白血病细胞,2017年首款CAR-T药物获批,为复发难治性患者提供新希望。

中国血液学的发展贡献

中国血液学起步虽晚,但成就显著。1958年,邓家栋教授建立中国首个血液病专科,培养大批人才。1980年代,王振义院士用全反式维甲酸诱导分化治疗急性早幼粒细胞白血病,将治愈率从10%提升至90%,获国际最高奖“凯特林奖”。近年来,中国在造血干细胞移植、CAR-T研发等领域处于国际前沿,2021年国产CAR-T药物“瑞基奥仑赛”上市,惠及更多患者。

未来展望:人工智能与再生医学

当前,血液学正与人工智能深度融合。AI算法可快速分析骨髓涂片,辅助诊断白血病亚型;单细胞测序技术揭示造血干细胞异质性,为再生医学提供新靶点。未来,基因编辑(如CRISPR)或能根治遗传性血液病,而人工血液研发可能解决输血短缺问题。

血液学的发展史,是人类探索生命奥秘的缩影。从古代体液学说到现代基因治疗,每一次突破都凝聚着科学家的智慧与患者的期待。随着技术不断进步,这一学科将继续为人类健康保驾护航。